Que vaudrait cette source par rapport aux éclairages domestiques actuels ?

Maintenant que nous savons que la création d'une source bioluminescente est possible, et est en cours de développement par une entreprise française, Glowee, il nous a paru indispensable de la comparer aux divers éclairages domestiques actuellement sur le marché.

A- Les éclairages domestiques actuels

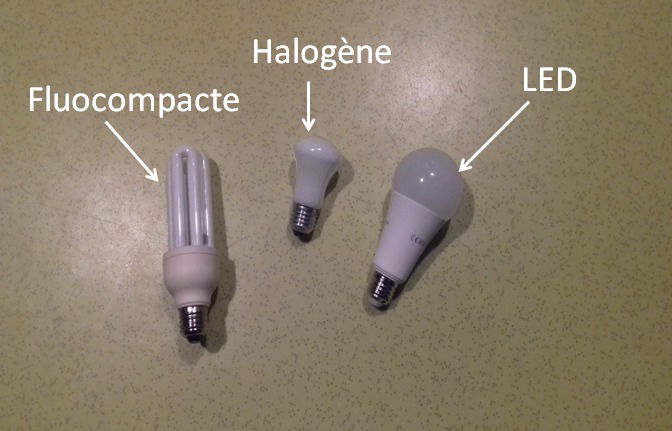

Il serait déjà intéressant de se pencher sur les différents types d'éclairage qui illuminent nos maisons aujourd'hui, sur leur fonctionnement, leurs avantages et leurs défauts. Lors de notre visite à l’IOGS (Institut d’Optique Graduate School), l’un des professeurs de l'école nous a fait une petite présentation sur le sujet.

1- Quels sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ?

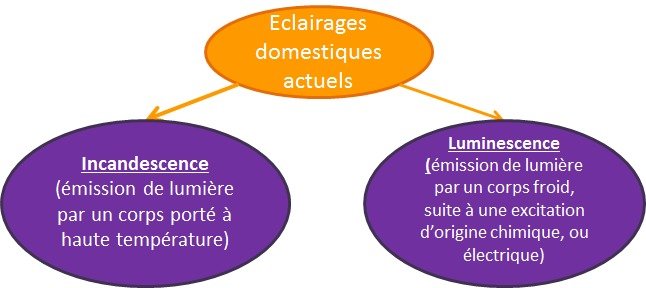

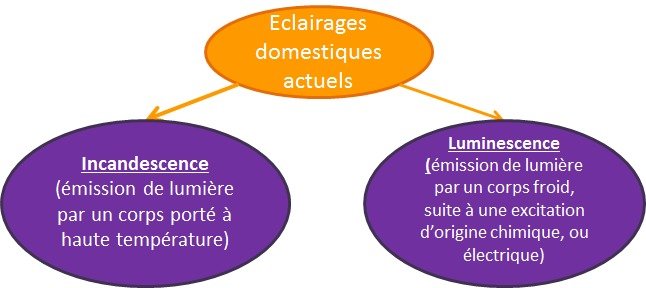

Avant de parler de façon plus ciblée des trois types de lampes que nous avons repérés, il nous faut d’abord définir les deux grandes familles d’éclairage : l’incandescence et la luminescence.

La lampe halogène

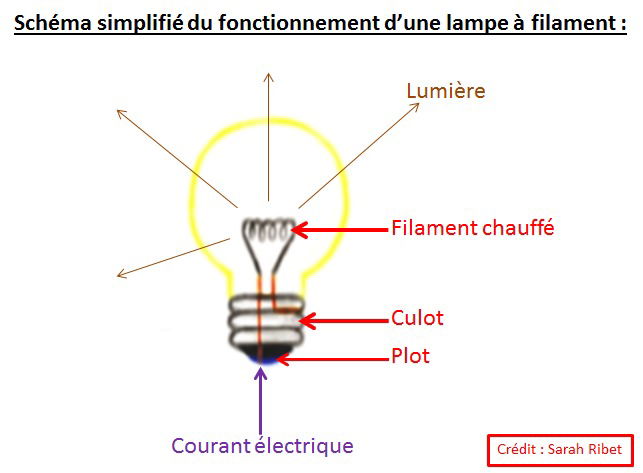

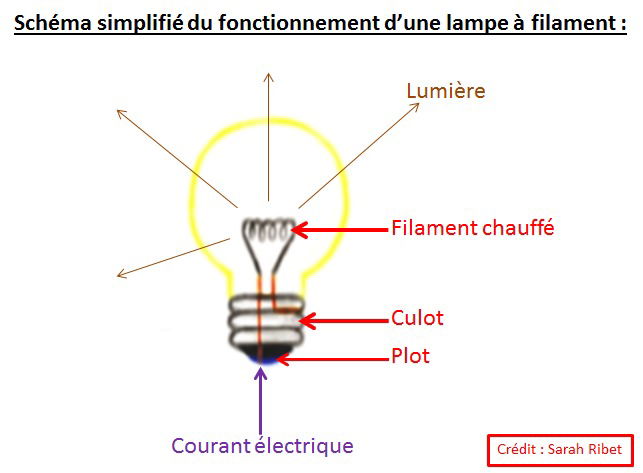

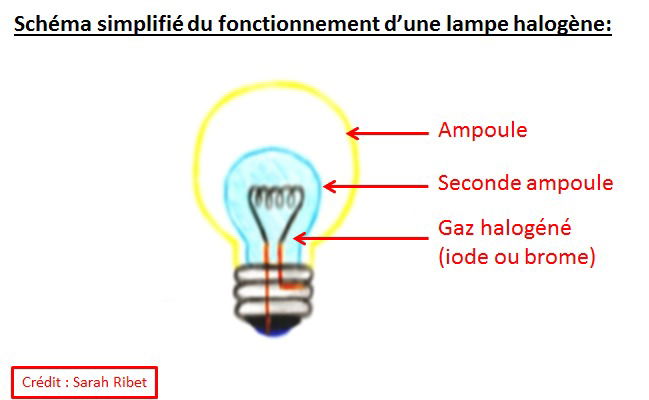

La lampe halogène rentre dans la première catégorie ; c’est une lampe à incandescence. Un courant électrique porte un filament en tungstène à haute température par effet Joule, il émet alors de la lumière par incandescence. Plus le courant est élevé, plus le filament chauffe et plus la quantité de lumière émise est importante.

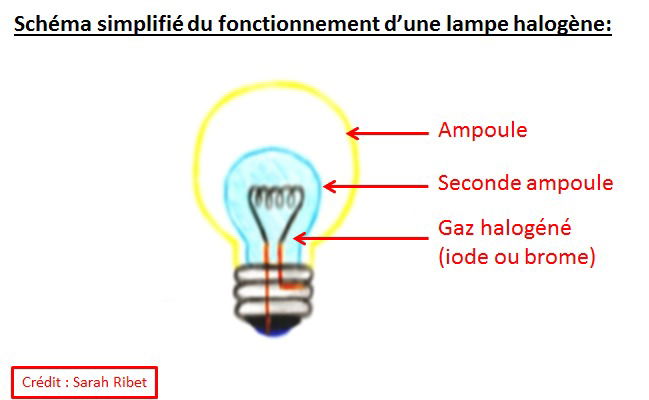

Toutefois, la lampe à filament présente quelques désavantages : elle est très énergivore. La lampe halogène reprend le même principe de fonctionnement, mais des gaz halogénés (iode et brome) à basse pression ont été introduits dans une seconde ampoule supportant les hautes températures et permettant la régénération du filament, au moins partiellement, ce qui augmente la durée de vie de l'ampoule. Elle est aussi plus efficace.

De nos jours, on ne trouve presque plus de lampes à filament non halogènes sur le marché. Elles ont été remplacées par les lampes à halogène.

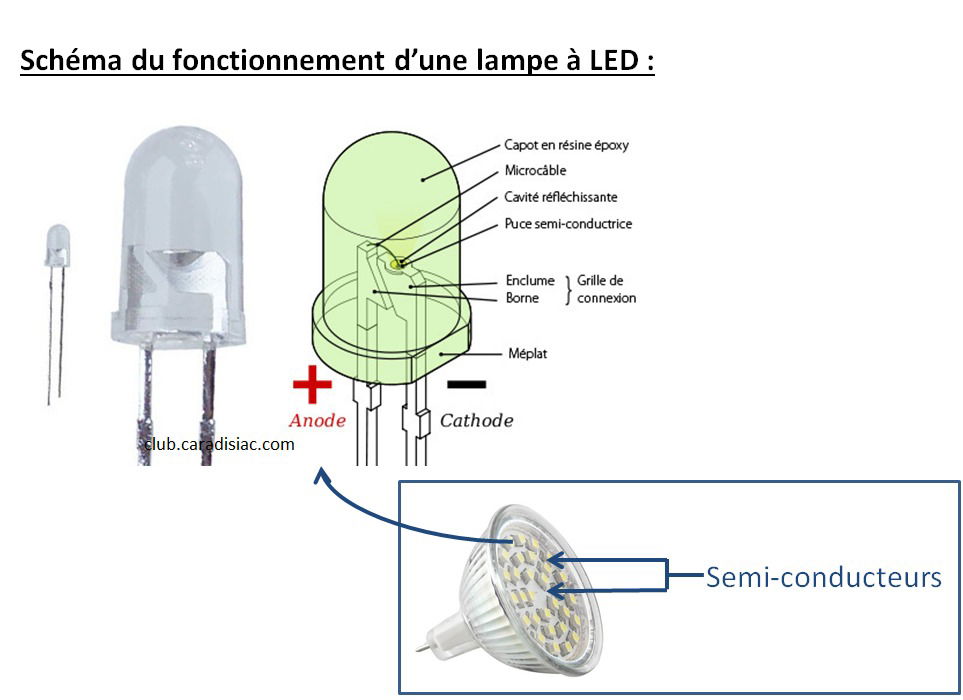

La lampe à LED

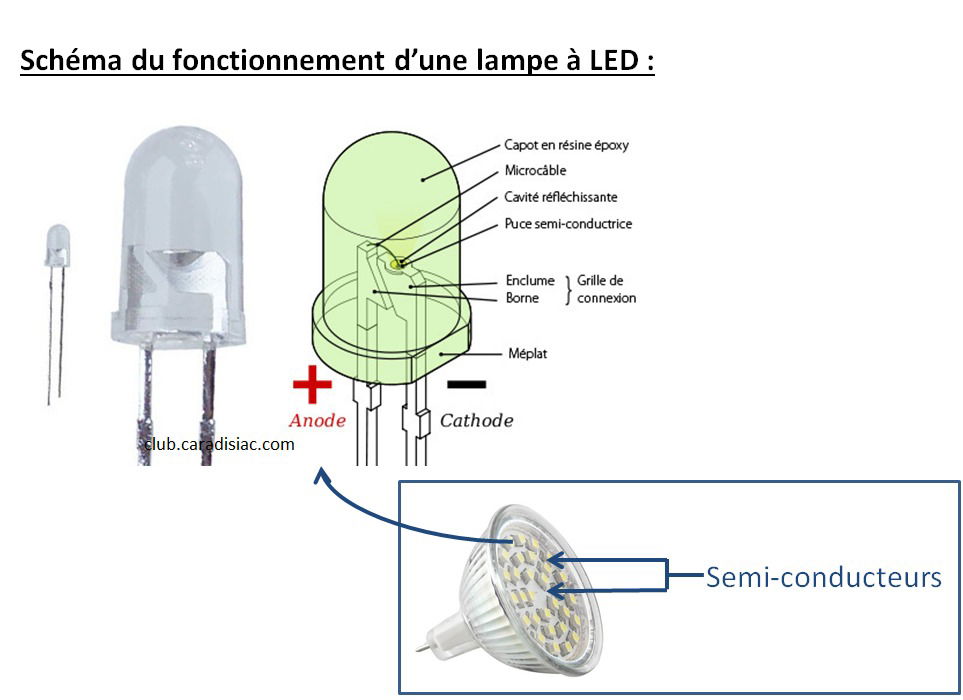

La LED, ou diode électroluminescente, fait partie de la seconde catégorie ; c’est une lampe à luminescence. Elle est composée d’un petit élément de semi-conducteur dans lequel on fait circuler un courant électrique qui excite les électrons. Ceux-ci se désexcitent en émettant de la lumière, en général à une longueur d’onde assez précise (rouge, verte, ou bleue par exemple). Une lampe à LED est composée de plusieurs petites LED associées. Pour obtenir des lampes à LED blanches, on utilise une LED bleue associée à des composés chimiques qui absorbent le bleu et réémettent dans le rouge et le vert.

La lampe à LED présente de nombreux avantages : elle consomme moins que les autres lampes (comme les halogènes, par exemple), elle a une meilleure durée de vie, et elle est froide, il n’y a donc aucun risque de brûlure. Si au départ, la LED était exclusivement réservée aux voyants des appareils électroniques, elle remplace aujourd’hui de plus en plus les autres types d’éclairage.

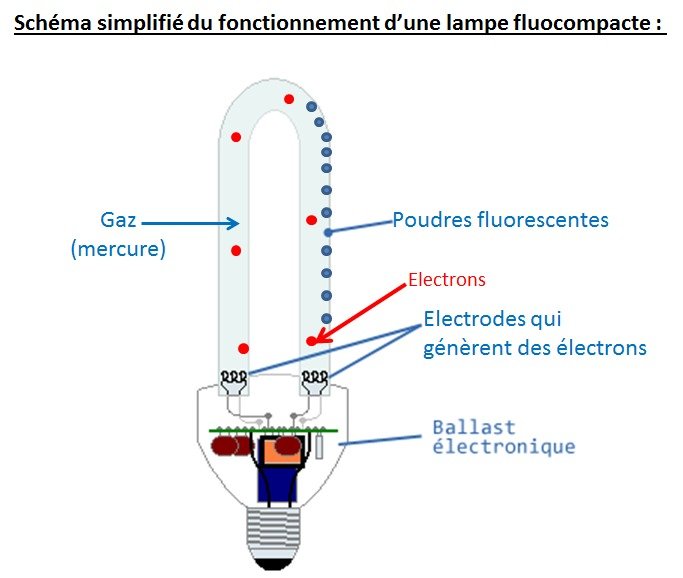

La lampe fluocompacte

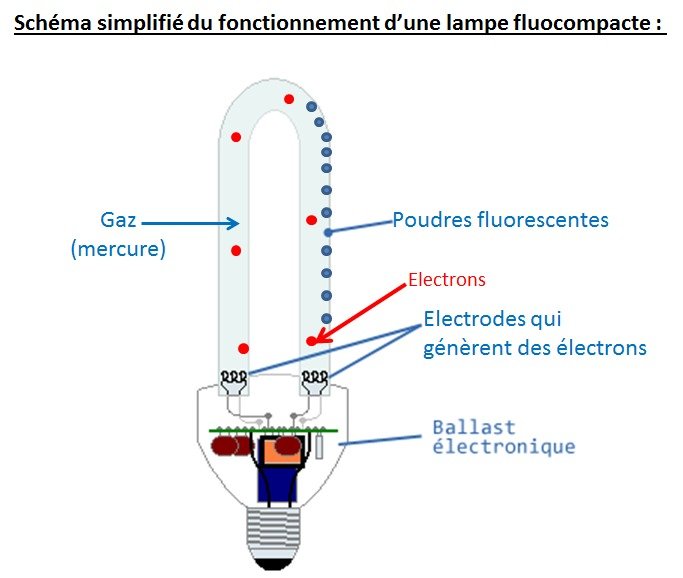

La lampe fluocompacte est généralement un tube enroulé sur lui-même en forme de spirale, ou de façon à former plusieurs boucles.

Au niveau de ce tube, une électrode génère des électrons. Ce flot d’électrons parcourt l’intérieur du tube, puis excite le gaz contenu à l’intérieur (généralement du mercure), qui se désexcite en émettant de la lumière (essentiellement UV). Les parois du tube sont recouvertes de poudres fluorescentes. Les photons UV sont absorbés par ces poudres qui ré-émettent instantanément de la lumière ; on parle de fluorescence. Le rôle de ces poudres est d’absorber les raies de longueurs d’onde UV, pour réémettre une petite quantité dans chaque longueur d’onde visible, ce qui donne l’illusion d’une lumière blanche. Par contre, la lampe fluocompacte met un certain temps avant d'atteindre son intensité lumineuse maximale.

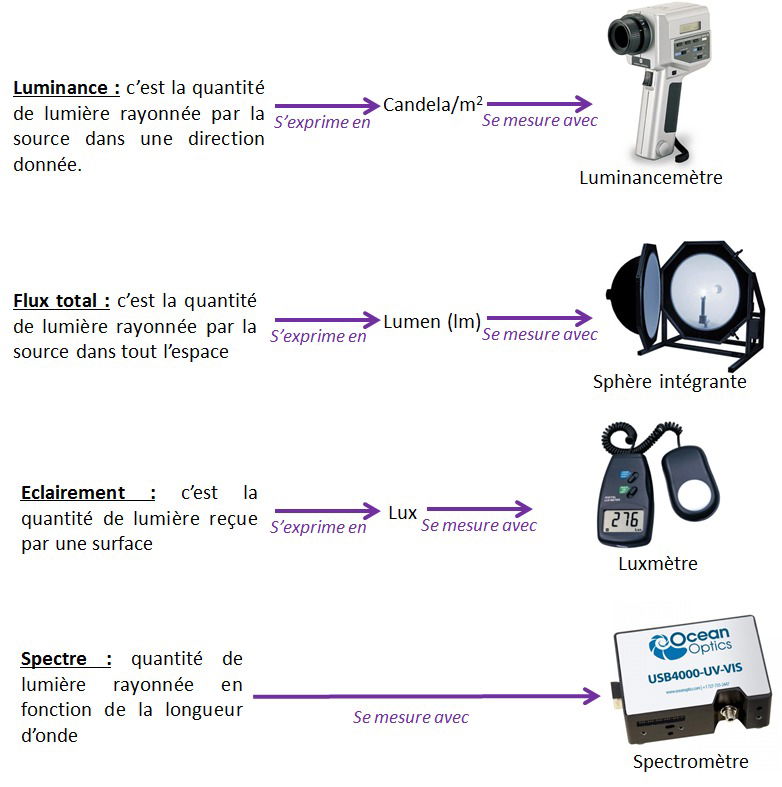

2- Comment comparer ces éclairages ?

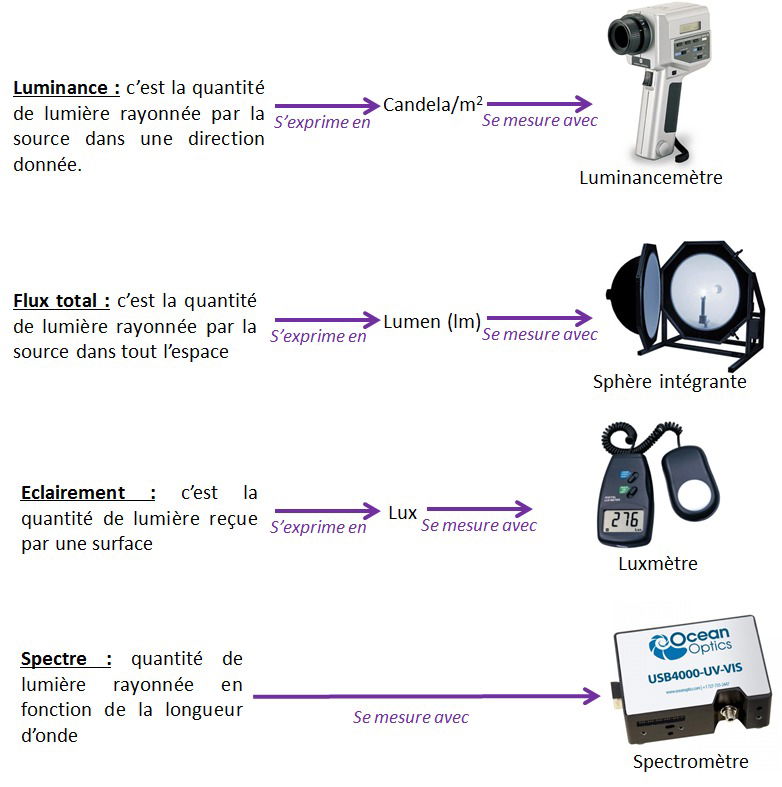

Il existe divers paramètres dont la mesure permet de comparer plusieurs types d’éclairage.

B-Mesures comparatives sur les différentes sources

Pour le bon déroulement de notre enquête, nous avions très envie de comparer les quelques mesures effectuées sur la source Glowee à Paris, lors de l'inauguration de la Glowzen Room, avec d’autres effectuées sur des éclairages domestiques classiques. Nous nous sommes donc toutes les trois rendues à l’IOGS (Institut d’Optique Graduate School), une école d’ingénieurs à Palaiseau, pour effectuer diverses mesures comparatives sur les trois principales sources d'éclairage qui existent : une lampe halogène, une lampe à LED, et une lampe fluocompacte, qui seront pour la suite nos « lampes de référence ». Dans un premier temps, nous avons eu droit à une petite présentation sur le sujet. Nous nous sommes ensuite rendues dans une des salles de TP de l’école pour réaliser des mesures grâce au matériel qui avait été mis à notre disposition. Nous avons fait des mesures de spectres, grâce à un spectromètre, d’IRC et d’éclairement grâce à un luxmètre-chromamètre, de flux total dans la sphère intégrante, et de luminance avec le luminance-mètre.

1- Mesures de spectre

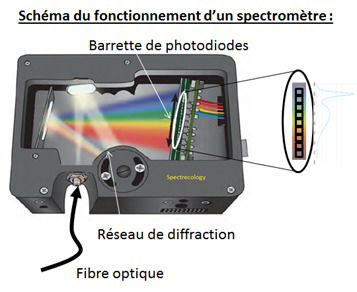

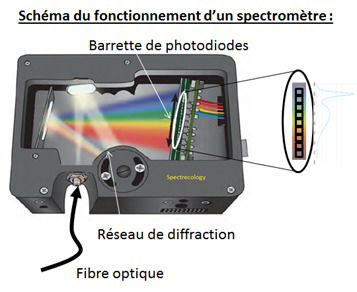

Nous avons commencé par effectuer des mesures de spectres, à l’aide d’un spectromètre. Celui que nous avons utilisé se présentait sous la forme d’un boîtier, auquel on avait fixé une fibre optique (qui permet de faire entrer la lumière dans l’instrument). La lumière de la source pénètre à l’extrémité de la fibre optique, qui la guide jusque dans le boîtier. Une fois à l’intérieur, un jeu de miroirs et un système dispersif (ici un réseau de diffraction) permettent de décomposer la lumière. Une fois décomposée, la lumière est détectée par une barrette de photodiodes (petits capteurs de lumière). Chaque photodiode reçoit une longueur d’onde particulière. Les informations qu’elles envoient sont ensuite rassemblées et traitées par un logiciel sur un ordinateur, ce qui nous permet d’obtenir un spectre.

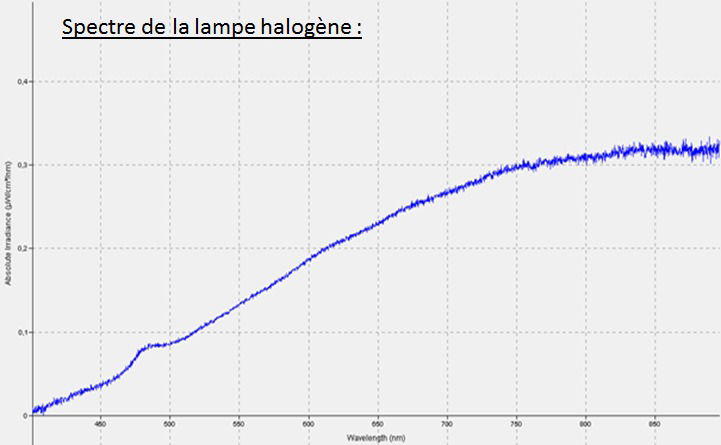

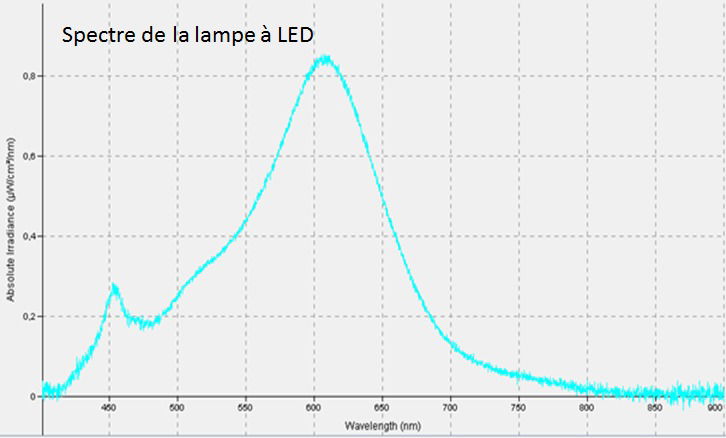

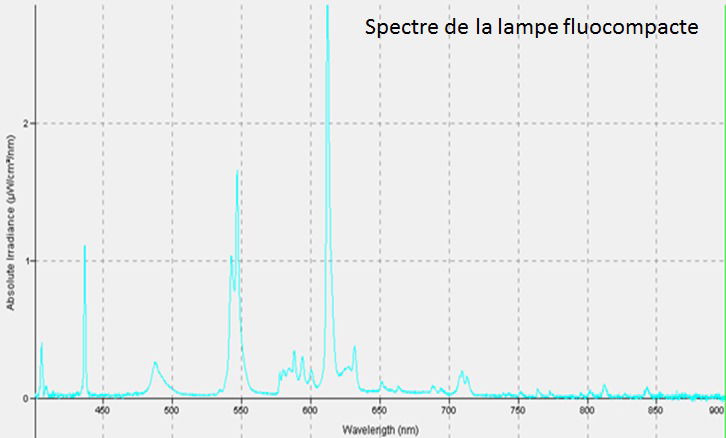

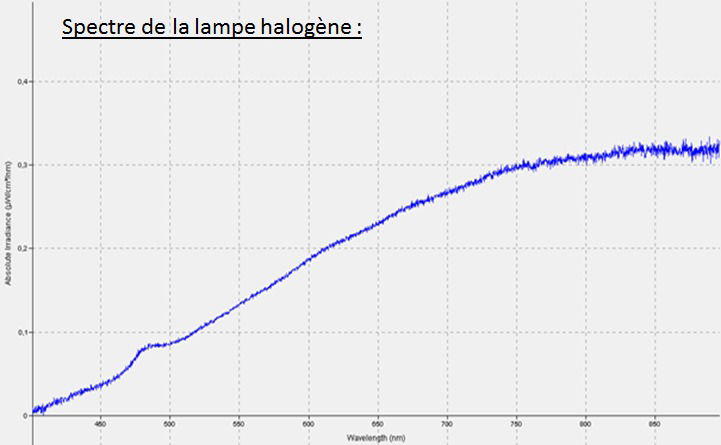

Voici les différents spectres que nous avons obtenus.

On observe que la lampe halogène a un spectre en forme de cloche, dont seulement le premier tronçon appartient au visible. Elle émet un petit peu dans chaque longueur d’onde, ce qui donne l’impression à l’œil qu’elle est blanche. Le maximum d'émission se situe dans le proche infrarouge, pour une longueur d'onde de l'ordre de 1µm, d'après la loi de Wien, la température du filament étant de l'ordre de 2800-3000 K. Une grande partie de la lumière est ainsi « perdue » puisqu’invisible pour notre œil, ce qui explique que les lampes halogène soient si énergivores.

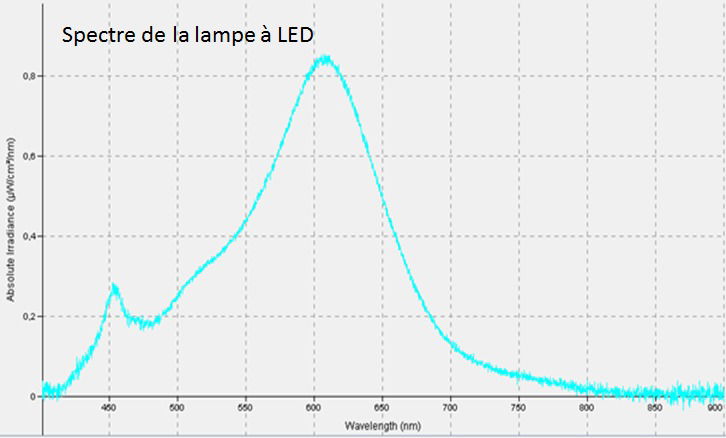

On remarque sur ce spectre un premier pic d’émission dans le bleu (450nm), qui correspond à la diode bleue utilisée pour fabriquer des lampes à LED. L’autre pic entre le vert et le rouge correspond aux composés chimiques présents dans une lampe à LED, qui absorbent une partie du bleu pour réémettre dans le rouge et le vert, afin de donner l’illusion d’une lampe blanche.

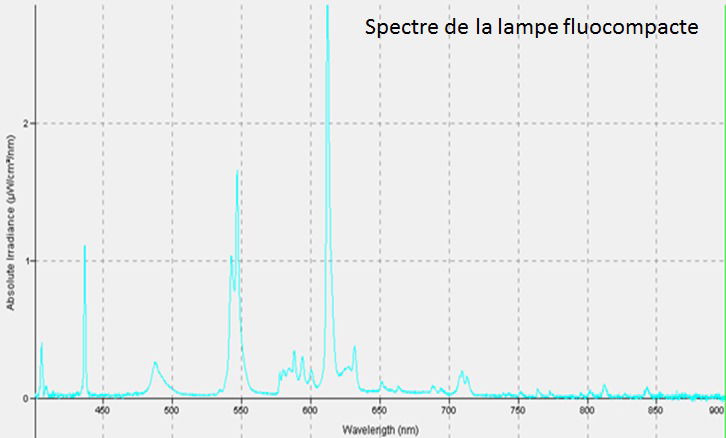

Les principales raies du spectre correspondent aux pics d’émission du gaz (ici de la vapeur de mercure) dans la lampe fluocompacte. Toutefois, on remarque qu’une petite quantité de lumière est émise à d’autres longueurs d’ondes (par exemple autour de 600nm) ; c’est là l’effet des poudres fluorescentes qui absorbent en partie les pics et réémettent un petit peu à d’autres longueurs d’onde, pour donner une impression de lumière blanche.

2- Tableau comparatif des différentes sources

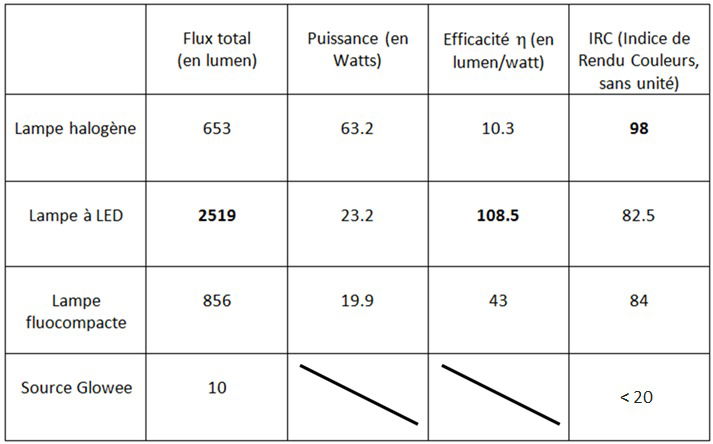

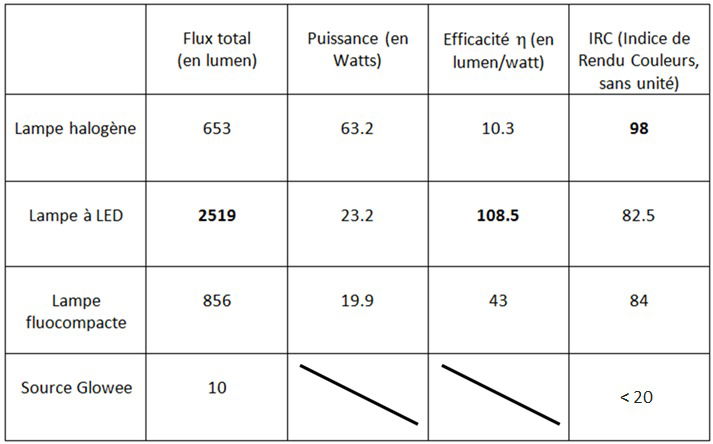

Le flux total

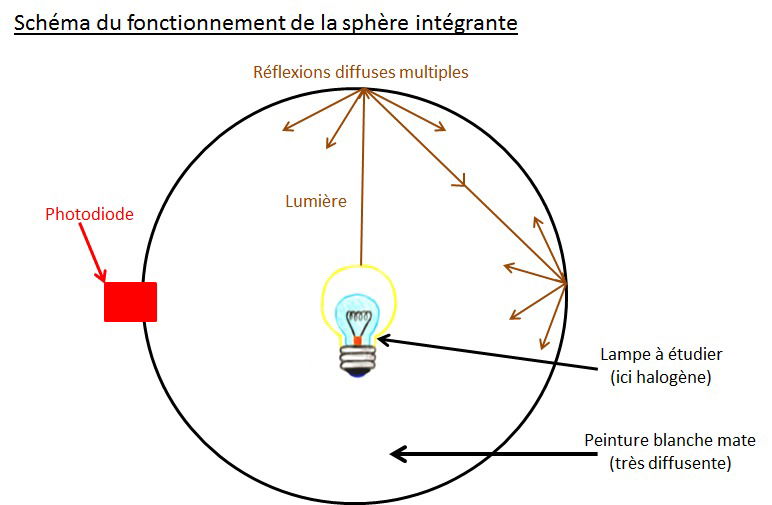

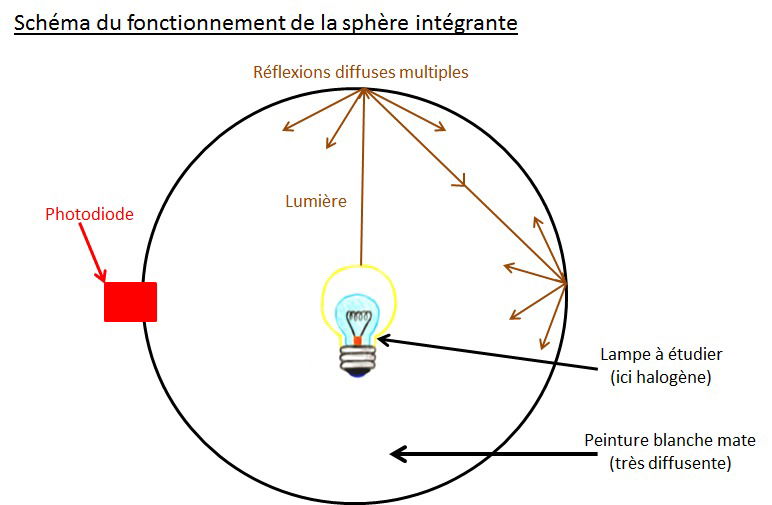

Le flux total se mesure grâce à une sphère intégrante. La sphère que nous avons utilisée nous a parue énorme, elle faisait près de deux mètres de diamètre ! L’intérieur de la sphère est recouvert d’une peinture blanche mate, très diffusante. On ouvre d’abord la sphère intégrante en deux, puis on visse l’ampoule sur le support prévu à cet effet, au centre de la sphère, et on referme la sphère. On allume ensuite la lumière.

Les rayons émis par la lampe se réfléchissent sur la surface de la sphère ; on parle de réflexions diffuses multiples. La photodiode va analyser la lumière reçue et nous donner un flux total. Ici, c’est sans surprise la LED qui a le flux total le plus important, avec 2519 lm (elle était extrêmement éblouissante). Suivent la fluocompacte, avec 856 lm, puis l’halogène, avec 653 lm. La source Glowee est loin derrière, avec 10 lm. En effet, elle éclaire peu, comparée aux autres sources.

L’efficacité lumineuse :

Nous avons introduit dans le tableau une nouvelle notion très couramment utilisée pour comparer des lampes : l’efficacité lumineuse, notée eta, qui est le rapport entre le flux total et la puissance consommée, et s’exprime en lm/W (lumens par watts). Il nous est toutefois impossible d’appliquer ce rapport sur la source Glowee, puisqu’elle ne consomme pas d’énergie électrique à proprement parler. La lampe à LED est de très loin la plus efficace, avec 108.5 lm/W, suivie de la lampe fluocompacte, avec 43 lm/W. La lampe halogène arrive loin derrière avec ses 10.3 lm/W, et pour cause, elles sont très énergivores.

L’IRC :

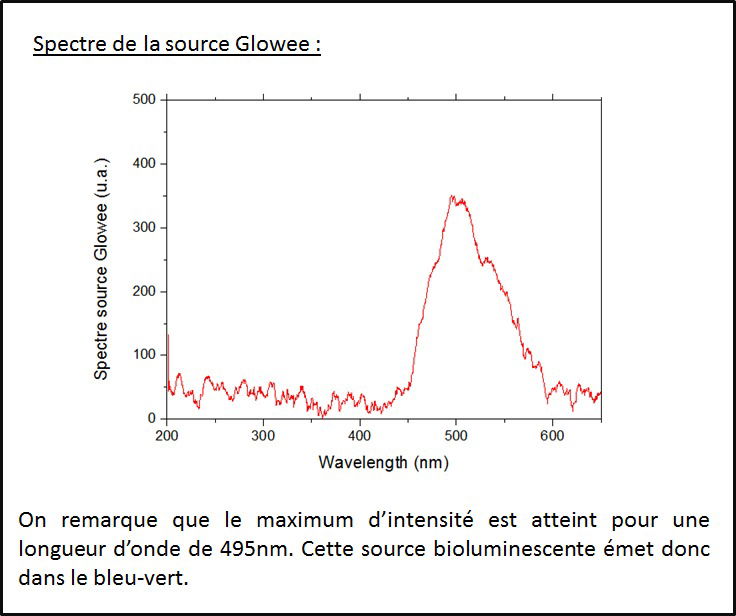

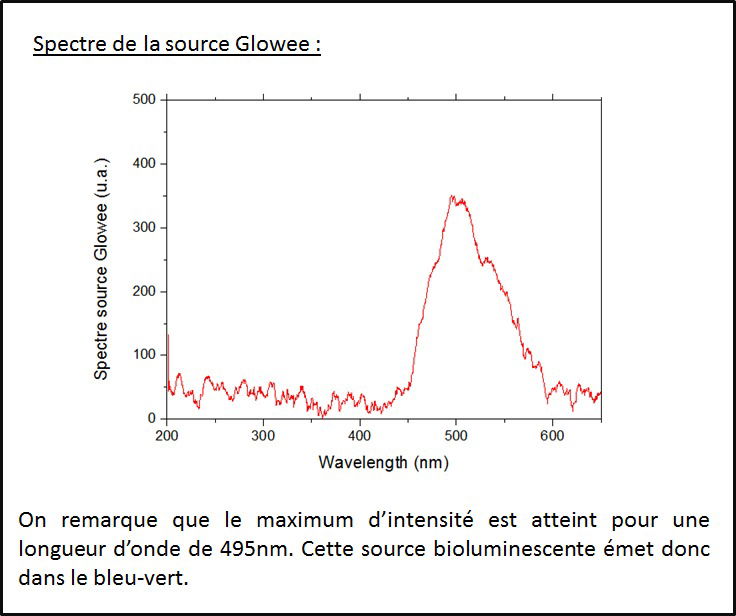

L’IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est une mesure qui permet de quantifier la restitution des couleurs d’une lampe, autrement dit, si elle imite bien le soleil. Il est compris entre 0 et 100 et n’a pas d’unité. Un IRC est considéré comme très bon à partir de 80. Ce jour-là, nous l'avons mesuré avec un luxmètre-chromamètre. C’est la lampe halogène qui a le meilleur IRC, avec 98, suivie de la fluocompacte avec 84, et la LED, avec 82.5. La source Glowee n’arrive que très loin derrière, avec seulement 14. La restitution des couleurs est donc plutôt mauvaise, ce qui n’est pas étonnant, puisque la source émet uniquement dans le bleu-vert.

Nous ne disposions pas de source Glowee à l'IOGS pour effectuer une mesure d'IRC. Nous avons donc reproduit les conditions d'éclairement de la source avec une lampe halogène blanche et un filtre vert. Nous avions mesuré à Paris une luminance de 0.3 candela par mètre carré. Nous avons modulé l'intensité lumineuse de la lampe halogène blanche jusqu'à obtenir cette valeur. Là, nous avons mesuré l'IRC avec le luxmètre chromamètre. Il était de 14.

Un autre moyen d'évaluer la restitution des couleurs

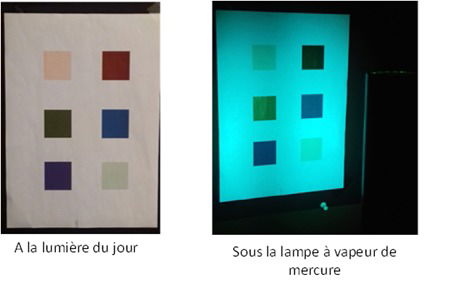

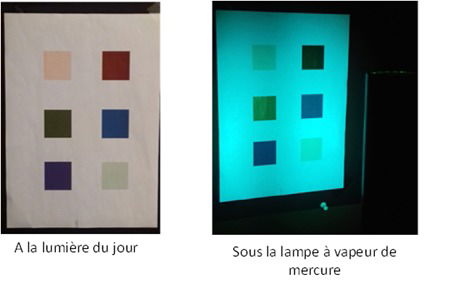

Il existe un autre moyen de comparer la restitution des couleurs : avec des palettes de couleurs. On les utilise généralement pour tester le rendu couleur de nouvelles caméras. Nous en avons amené une dans la Glowzen Room, à Paris. Sous les trois éclairages classiques, les couleurs sont très bien restituées. Sous la source de Glowee, elles étaient toutes semblables, plutôt grises, vertes, marrons. Nous avons reproduit l’expérience avec une lampe à vapeur de mercure, qui émet essentiellement dans le bleu-vert, comme la source Glowee.

A gauche, nous avons la palette de couleurs à la lumière du jour. On distingue six carrés de couleurs différentes : beige, bordeaux, vert sapin, bleu, violet, vert d’eau. Sous la lampe à vapeur de mercure, on distingue toujours six carrés, mais les couleurs semblent se confondre deux à deux : une sorte de vert foncé, un violet foncé, et un genre de gris vert. Une nouvelle fois, on remarque que la restitution des couleurs n'est pas vraiment optimale, ce qui est tout fait normal pour une lampe émettant dans le bleu-vert.

A gauche, nous avons la palette de couleurs à la lumière du jour. On distingue six carrés de couleurs différentes : beige, bordeaux, vert sapin, bleu, violet, vert d’eau. Sous la lampe à vapeur de mercure, on distingue toujours six carrés, mais les couleurs semblent se confondre deux à deux : une sorte de vert foncé, un violet foncé, et un genre de gris vert. Une nouvelle fois, on remarque que la restitution des couleurs n'est pas vraiment optimale, ce qui est tout fait normal pour une lampe émettant dans le bleu-vert.

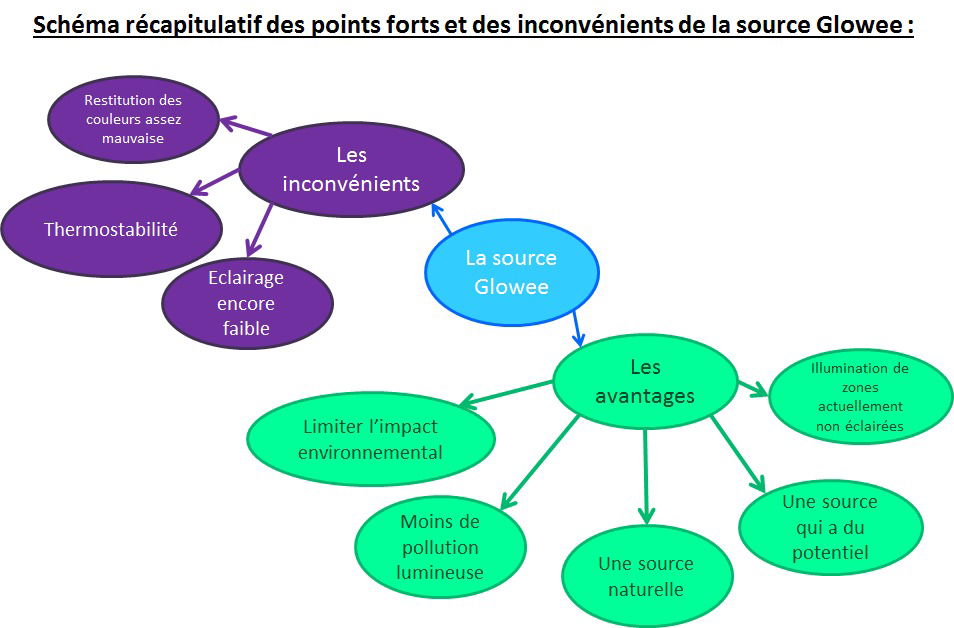

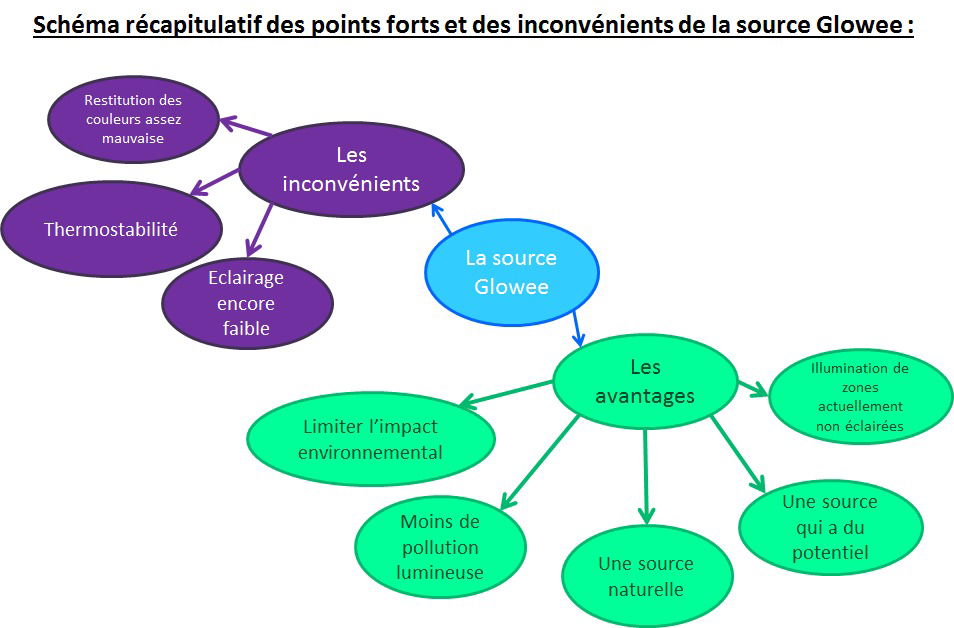

C- Concrètement, quels sont les avantages de cette source ?

La source Glowee présente un avantage majeur :

Mais elle possède de nombreux autres atouts :

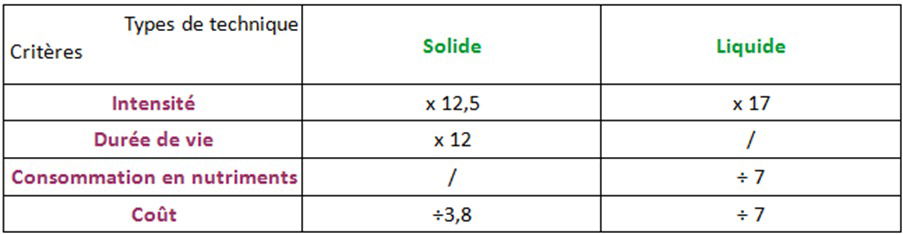

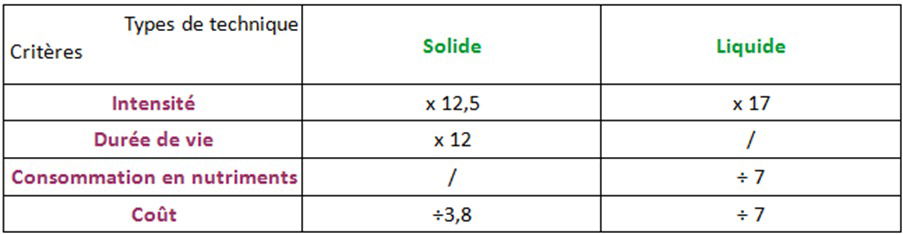

Enfin, pour terminer, la société Glowee présente des chiffres très encourageants pour ses deux lignes de produits :

Pour conclure sur le potentiel de la source Glowee :

A- Les éclairages domestiques actuels

Il serait déjà intéressant de se pencher sur les différents types d'éclairage qui illuminent nos maisons aujourd'hui, sur leur fonctionnement, leurs avantages et leurs défauts. Lors de notre visite à l’IOGS (Institut d’Optique Graduate School), l’un des professeurs de l'école nous a fait une petite présentation sur le sujet.

1- Quels sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ?

Avant de parler de façon plus ciblée des trois types de lampes que nous avons repérés, il nous faut d’abord définir les deux grandes familles d’éclairage : l’incandescence et la luminescence.

La lampe halogène

La lampe halogène rentre dans la première catégorie ; c’est une lampe à incandescence. Un courant électrique porte un filament en tungstène à haute température par effet Joule, il émet alors de la lumière par incandescence. Plus le courant est élevé, plus le filament chauffe et plus la quantité de lumière émise est importante.

Toutefois, la lampe à filament présente quelques désavantages : elle est très énergivore. La lampe halogène reprend le même principe de fonctionnement, mais des gaz halogénés (iode et brome) à basse pression ont été introduits dans une seconde ampoule supportant les hautes températures et permettant la régénération du filament, au moins partiellement, ce qui augmente la durée de vie de l'ampoule. Elle est aussi plus efficace.

De nos jours, on ne trouve presque plus de lampes à filament non halogènes sur le marché. Elles ont été remplacées par les lampes à halogène.

La lampe à LED

La LED, ou diode électroluminescente, fait partie de la seconde catégorie ; c’est une lampe à luminescence. Elle est composée d’un petit élément de semi-conducteur dans lequel on fait circuler un courant électrique qui excite les électrons. Ceux-ci se désexcitent en émettant de la lumière, en général à une longueur d’onde assez précise (rouge, verte, ou bleue par exemple). Une lampe à LED est composée de plusieurs petites LED associées. Pour obtenir des lampes à LED blanches, on utilise une LED bleue associée à des composés chimiques qui absorbent le bleu et réémettent dans le rouge et le vert.

La lampe à LED présente de nombreux avantages : elle consomme moins que les autres lampes (comme les halogènes, par exemple), elle a une meilleure durée de vie, et elle est froide, il n’y a donc aucun risque de brûlure. Si au départ, la LED était exclusivement réservée aux voyants des appareils électroniques, elle remplace aujourd’hui de plus en plus les autres types d’éclairage.

La lampe fluocompacte

La lampe fluocompacte est généralement un tube enroulé sur lui-même en forme de spirale, ou de façon à former plusieurs boucles.

Au niveau de ce tube, une électrode génère des électrons. Ce flot d’électrons parcourt l’intérieur du tube, puis excite le gaz contenu à l’intérieur (généralement du mercure), qui se désexcite en émettant de la lumière (essentiellement UV). Les parois du tube sont recouvertes de poudres fluorescentes. Les photons UV sont absorbés par ces poudres qui ré-émettent instantanément de la lumière ; on parle de fluorescence. Le rôle de ces poudres est d’absorber les raies de longueurs d’onde UV, pour réémettre une petite quantité dans chaque longueur d’onde visible, ce qui donne l’illusion d’une lumière blanche. Par contre, la lampe fluocompacte met un certain temps avant d'atteindre son intensité lumineuse maximale.

2- Comment comparer ces éclairages ?

Il existe divers paramètres dont la mesure permet de comparer plusieurs types d’éclairage.

B-Mesures comparatives sur les différentes sources

Pour le bon déroulement de notre enquête, nous avions très envie de comparer les quelques mesures effectuées sur la source Glowee à Paris, lors de l'inauguration de la Glowzen Room, avec d’autres effectuées sur des éclairages domestiques classiques. Nous nous sommes donc toutes les trois rendues à l’IOGS (Institut d’Optique Graduate School), une école d’ingénieurs à Palaiseau, pour effectuer diverses mesures comparatives sur les trois principales sources d'éclairage qui existent : une lampe halogène, une lampe à LED, et une lampe fluocompacte, qui seront pour la suite nos « lampes de référence ». Dans un premier temps, nous avons eu droit à une petite présentation sur le sujet. Nous nous sommes ensuite rendues dans une des salles de TP de l’école pour réaliser des mesures grâce au matériel qui avait été mis à notre disposition. Nous avons fait des mesures de spectres, grâce à un spectromètre, d’IRC et d’éclairement grâce à un luxmètre-chromamètre, de flux total dans la sphère intégrante, et de luminance avec le luminance-mètre.

1- Mesures de spectre

Nous avons commencé par effectuer des mesures de spectres, à l’aide d’un spectromètre. Celui que nous avons utilisé se présentait sous la forme d’un boîtier, auquel on avait fixé une fibre optique (qui permet de faire entrer la lumière dans l’instrument). La lumière de la source pénètre à l’extrémité de la fibre optique, qui la guide jusque dans le boîtier. Une fois à l’intérieur, un jeu de miroirs et un système dispersif (ici un réseau de diffraction) permettent de décomposer la lumière. Une fois décomposée, la lumière est détectée par une barrette de photodiodes (petits capteurs de lumière). Chaque photodiode reçoit une longueur d’onde particulière. Les informations qu’elles envoient sont ensuite rassemblées et traitées par un logiciel sur un ordinateur, ce qui nous permet d’obtenir un spectre.

Voici les différents spectres que nous avons obtenus.

On observe que la lampe halogène a un spectre en forme de cloche, dont seulement le premier tronçon appartient au visible. Elle émet un petit peu dans chaque longueur d’onde, ce qui donne l’impression à l’œil qu’elle est blanche. Le maximum d'émission se situe dans le proche infrarouge, pour une longueur d'onde de l'ordre de 1µm, d'après la loi de Wien, la température du filament étant de l'ordre de 2800-3000 K. Une grande partie de la lumière est ainsi « perdue » puisqu’invisible pour notre œil, ce qui explique que les lampes halogène soient si énergivores.

On remarque sur ce spectre un premier pic d’émission dans le bleu (450nm), qui correspond à la diode bleue utilisée pour fabriquer des lampes à LED. L’autre pic entre le vert et le rouge correspond aux composés chimiques présents dans une lampe à LED, qui absorbent une partie du bleu pour réémettre dans le rouge et le vert, afin de donner l’illusion d’une lampe blanche.

Les principales raies du spectre correspondent aux pics d’émission du gaz (ici de la vapeur de mercure) dans la lampe fluocompacte. Toutefois, on remarque qu’une petite quantité de lumière est émise à d’autres longueurs d’ondes (par exemple autour de 600nm) ; c’est là l’effet des poudres fluorescentes qui absorbent en partie les pics et réémettent un petit peu à d’autres longueurs d’onde, pour donner une impression de lumière blanche.

2- Tableau comparatif des différentes sources

Le flux total

Le flux total se mesure grâce à une sphère intégrante. La sphère que nous avons utilisée nous a parue énorme, elle faisait près de deux mètres de diamètre ! L’intérieur de la sphère est recouvert d’une peinture blanche mate, très diffusante. On ouvre d’abord la sphère intégrante en deux, puis on visse l’ampoule sur le support prévu à cet effet, au centre de la sphère, et on referme la sphère. On allume ensuite la lumière.

Les rayons émis par la lampe se réfléchissent sur la surface de la sphère ; on parle de réflexions diffuses multiples. La photodiode va analyser la lumière reçue et nous donner un flux total. Ici, c’est sans surprise la LED qui a le flux total le plus important, avec 2519 lm (elle était extrêmement éblouissante). Suivent la fluocompacte, avec 856 lm, puis l’halogène, avec 653 lm. La source Glowee est loin derrière, avec 10 lm. En effet, elle éclaire peu, comparée aux autres sources.

L’efficacité lumineuse :

Nous avons introduit dans le tableau une nouvelle notion très couramment utilisée pour comparer des lampes : l’efficacité lumineuse, notée eta, qui est le rapport entre le flux total et la puissance consommée, et s’exprime en lm/W (lumens par watts). Il nous est toutefois impossible d’appliquer ce rapport sur la source Glowee, puisqu’elle ne consomme pas d’énergie électrique à proprement parler. La lampe à LED est de très loin la plus efficace, avec 108.5 lm/W, suivie de la lampe fluocompacte, avec 43 lm/W. La lampe halogène arrive loin derrière avec ses 10.3 lm/W, et pour cause, elles sont très énergivores.

L’IRC :

L’IRC (ou Indice de Rendu des Couleurs) est une mesure qui permet de quantifier la restitution des couleurs d’une lampe, autrement dit, si elle imite bien le soleil. Il est compris entre 0 et 100 et n’a pas d’unité. Un IRC est considéré comme très bon à partir de 80. Ce jour-là, nous l'avons mesuré avec un luxmètre-chromamètre. C’est la lampe halogène qui a le meilleur IRC, avec 98, suivie de la fluocompacte avec 84, et la LED, avec 82.5. La source Glowee n’arrive que très loin derrière, avec seulement 14. La restitution des couleurs est donc plutôt mauvaise, ce qui n’est pas étonnant, puisque la source émet uniquement dans le bleu-vert.

Nous ne disposions pas de source Glowee à l'IOGS pour effectuer une mesure d'IRC. Nous avons donc reproduit les conditions d'éclairement de la source avec une lampe halogène blanche et un filtre vert. Nous avions mesuré à Paris une luminance de 0.3 candela par mètre carré. Nous avons modulé l'intensité lumineuse de la lampe halogène blanche jusqu'à obtenir cette valeur. Là, nous avons mesuré l'IRC avec le luxmètre chromamètre. Il était de 14.

Un autre moyen d'évaluer la restitution des couleurs

Il existe un autre moyen de comparer la restitution des couleurs : avec des palettes de couleurs. On les utilise généralement pour tester le rendu couleur de nouvelles caméras. Nous en avons amené une dans la Glowzen Room, à Paris. Sous les trois éclairages classiques, les couleurs sont très bien restituées. Sous la source de Glowee, elles étaient toutes semblables, plutôt grises, vertes, marrons. Nous avons reproduit l’expérience avec une lampe à vapeur de mercure, qui émet essentiellement dans le bleu-vert, comme la source Glowee.

A gauche, nous avons la palette de couleurs à la lumière du jour. On distingue six carrés de couleurs différentes : beige, bordeaux, vert sapin, bleu, violet, vert d’eau. Sous la lampe à vapeur de mercure, on distingue toujours six carrés, mais les couleurs semblent se confondre deux à deux : une sorte de vert foncé, un violet foncé, et un genre de gris vert. Une nouvelle fois, on remarque que la restitution des couleurs n'est pas vraiment optimale, ce qui est tout fait normal pour une lampe émettant dans le bleu-vert.

A gauche, nous avons la palette de couleurs à la lumière du jour. On distingue six carrés de couleurs différentes : beige, bordeaux, vert sapin, bleu, violet, vert d’eau. Sous la lampe à vapeur de mercure, on distingue toujours six carrés, mais les couleurs semblent se confondre deux à deux : une sorte de vert foncé, un violet foncé, et un genre de gris vert. Une nouvelle fois, on remarque que la restitution des couleurs n'est pas vraiment optimale, ce qui est tout fait normal pour une lampe émettant dans le bleu-vert.C- Concrètement, quels sont les avantages de cette source ?

La source Glowee présente un avantage majeur :

- Elle permettrait de limiter l'impact environnemental de l'éclairage : la lumière qu'elle émet est produite par un organisme vivant, une bactérie (E.Coli) non pathogène pour l'Homme, qui peut donc être utilisée à l'infini, contrairement à l'électricité. Cela permet alors de ne pas utiliser de ressources non renouvelables telles que les métaux rares et de réduire la pollution, les nuisances de la lumière sur l'environnement et la biodiversité, les déchets produits étant organiques (pas d'émission de CO2) . De plus les nutriments servant à nourrir les bactéries sont des ressources abondantes.

Mais elle possède de nombreux autres atouts :

- Ainsi, c'est une source naturelle, verte : tous les composants de cette source (bactéries, nutriments (sucre), dioxygène) sont naturellement présents dans l'environnement.

- Elle permettrait de limiter la pollution lumineuse : en effet l'intensité de cette source est bien plus faible que celle des éclairages domestiques et urbains, elle est ainsi moins agressive que ceux-ci. Cela permettrait entre autres, si cette source venait à remplacer une partie de l'éclairage urbain, aux astronomes de mieux observer le ciel.

- Elle serait aussi un moyen d'illuminer les endroits sombres la nuit : la source Glowee ayant une intensité lumineuse faible, elle permettrait d'éclairer de manière raisonnable les zones d'obscurité, notamment à la campagne, où, par exemple, certaines routes sombres nécessiteraient un peu de lumière la nuit, pour améliorer la sécurité routière, et ce en n'augmentant pas notre empreinte écologique.

- Enfin, c'est une source en développement et qui a du potentiel : elle est très récente (2014) et est donc en cours d'évolution. Par exemple, elle a vu son autonomie lumineuse passer de de seulement quelques secondes aux débuts du projet à 72 heures aujourd'hui. De plus, Glowee cherche à augmenter l'intensité de la source (en veillant à ce qu'elle reste plus faible que celle des éclairages artificiels) pour qu'elle puisse potentiellement être utilisée en ville.

Enfin, pour terminer, la société Glowee présente des chiffres très encourageants pour ses deux lignes de produits :

Pour conclure sur le potentiel de la source Glowee :