Qu'est-ce que la bioluminescence ?

A - La bioluminescence nous entoure !

Avant de se lancer dans notre enquête, il nous a paru fondamental de définir ce qu'est la bioluminescence, et de se pencher sur son rôle dans la nature.

1-Définition

La bioluminescence est la production et l'émission de lumière par un organisme vivant. Cette émission de lumière se fait par la réaction biochimique entre deux protéines : la luciférine, la luciférase. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la fluorescence, qui est l’absorption puis la réémission instantanée d’un photon par un élément chimique, ou la chimiluminescence, qui consiste à produire de la lumière par une réaction chimique. La bioluminescence étant un phénomène naturel, on la retrouve dans divers endroits de notre planète. Il existe une large variété d’animaux, de champignons et de bactéries bioluminescents. Ils émettent des longueurs d'onde qui vont du bleu au rouge, entre 440nm et 520nm environ.

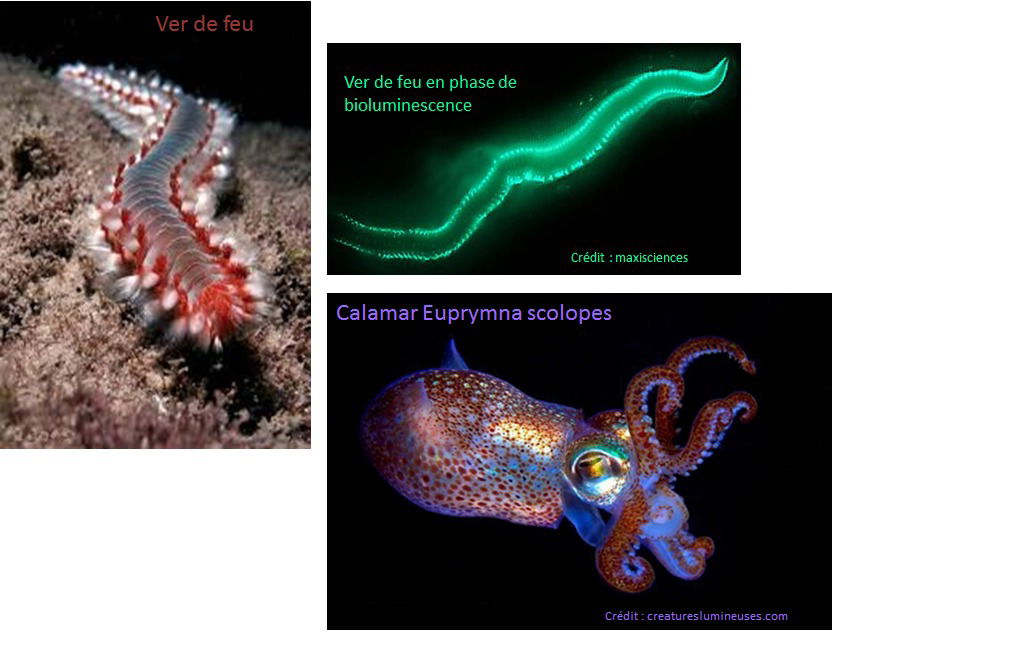

2-Quelques exemples d’organismes bioluminescents :

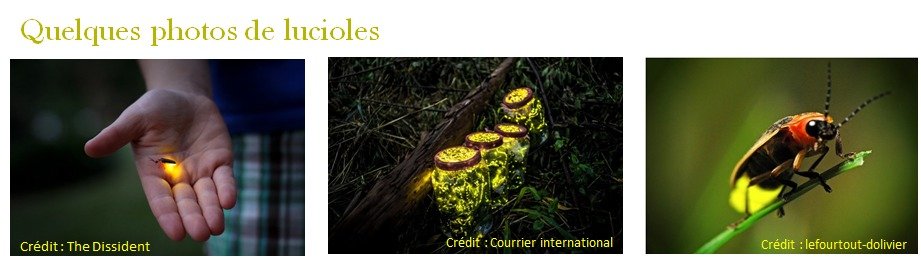

La luciole

Les plus connus de tous sont sans doute les lucioles. Ces petits insectes ont la capacité de produire de la lumière dans leur abdomen.

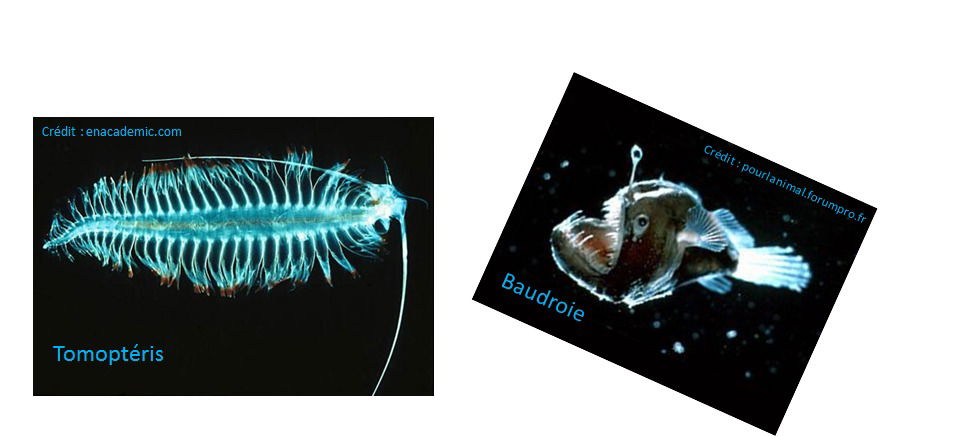

Les espèces abyssales

S’il existe plusieurs espèces bioluminescentes sur le continent, il faut savoir que la majorité d’entre elles peuplent les océans, et plus particulièrement les fonds abyssaux. Dans ces zones profondes, l’obscurité règne en maître. La bioluminescence est ainsi souvent un moyen de s’éclairer.

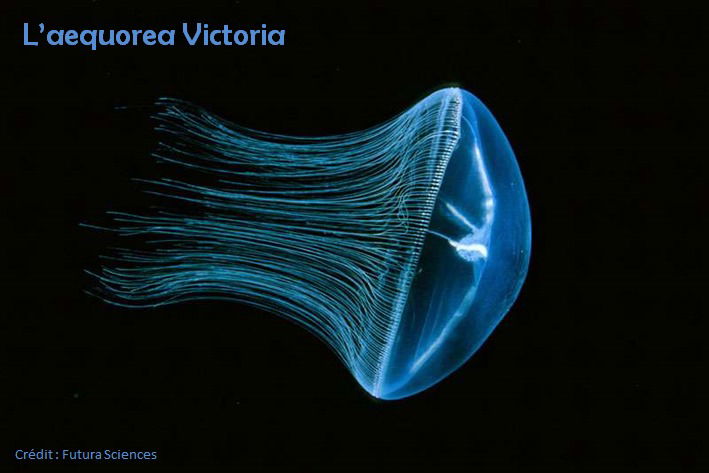

La méduse

Les méduses sont aussi réputées pour être bioluminescentes. C’est le cas de l’Aequorea Victoria. On la retrouve sur les rivages de la côte Ouest des États-Unis, près de Washington, notamment. Elle mesure entre 5 et 10 centimètres de diamètre.

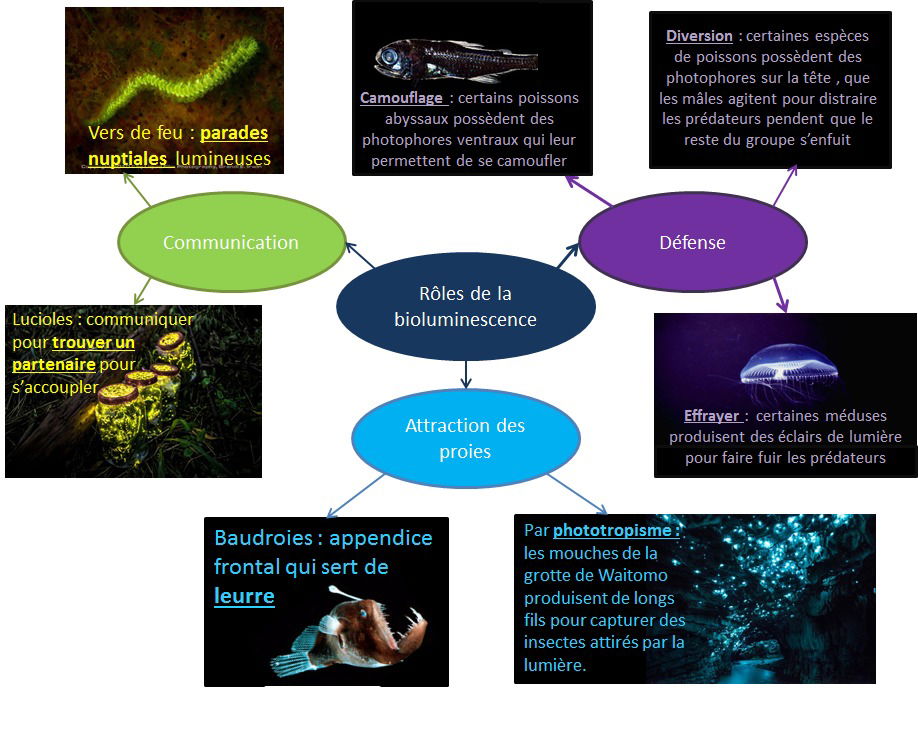

3- Les fonctions de la bioluminescence dans la nature

Le rôle de la bioluminescence dans la nature est sans cesse remis en cause, affiné, précisé par les spécialistes du domaine. Pour certaines espèces, il demeure inconnu. Sa fonction première parait être la plus évidente : s'éclairer, tout particulièrement pour les espèces abyssales. Mais ce n'est pas tout, on attribue trois autres grands rôles à ce phénomène ; la communication, l'attraction et la défense. Nous les avons rassemblés dans la carte mentale ci-dessous.

B -La réaction bioluminescente

Maintenant que nous en savons un peu plus sur la bioluminescence d'une manière générale et son rôle, il est temps de se pencher plus précisément sur son fonctionnement.

1- Quelle est-elle?

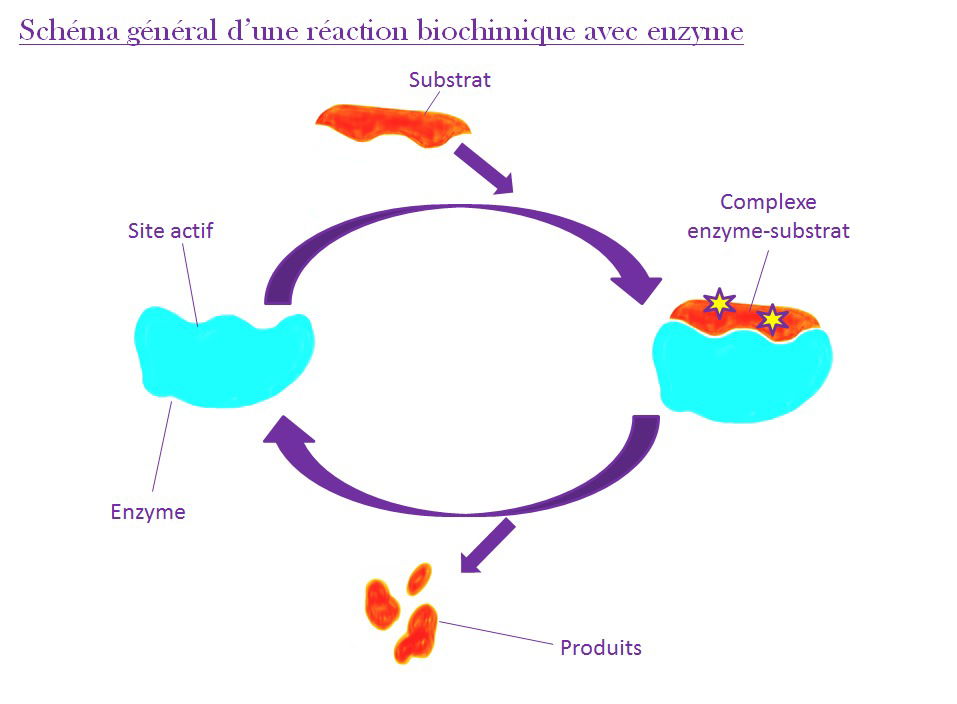

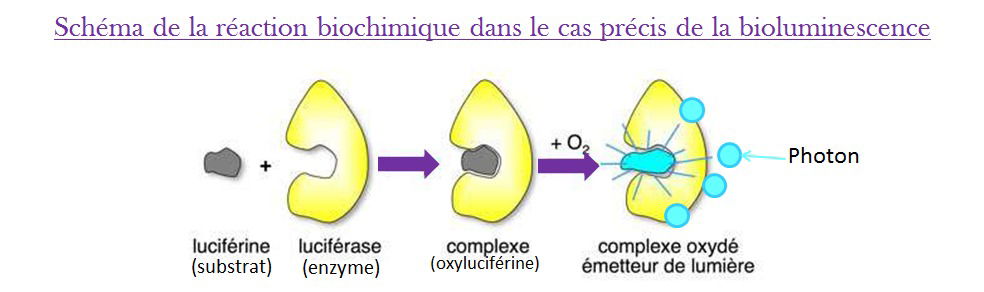

Nous avons précédemment vu que la bioluminescence était la production et l'émission de lumière par un organisme vivant. Cette émission de lumière se fait par la réaction biochimique entre deux protéines : la luciférine et la luciférase. La réaction ici est particulière, elle fait appel à une enzyme. Une enzyme est un type de protéine catalysant une réaction biochimique, c’est-à-dire qu’elle peut soit l’accélérer, soit la ralentir. La partie importante de l'enzyme est constituée du site actif. C'est dans ce site, qui prend souvent la forme d'une cavité, que se fixe le substrat. Il peut alors être soumis à l’action de l’enzyme, et transformé en produits.

Toutefois, les réactions de bioluminescence sont variées et souvent complexes. Certaines demeurent encore un mystère. Nous avons choisi de parler de la plus simple d'entre elles, et la plus courante : le complexe luciférine-luciférase. Les noms de luciférine et luciférase sont des noms génériques, ils diffèrent selon les espèces.

Dans le cas de la bioluminescence, l’enzyme est une protéine, la luciférase. Le substrat est une protéine appelée luciférine. La présence de dioxygène est nécessaire à la réaction, il permet l'oxydation du complexe formé. Ce complexe est appelé oxyluciférine, et il est à l'état excité. C'est en se désexcitant qu'il produit un photon. La luciférine est ensuite régénérée par une suite de réactions chimiques, et la réaction peut à nouveau avoir lieu.

2- Comment est-elle déclenchée ?

Chez les bactéries, l'émission de lumière est spontanée. Chez les organismes monocellulaires, elle est due à un stimulus mécanique, généralement induit par l'agitation de l'eau autour d'eux. Ce mouvement suscite une déformation de la membrane cellulaire, qui provoque l'émission de lumière. Enfin, chez la grande majorité des organismes pluricellulaires, elle est due à un stimulus mécanique, cette fois d'origine nerveuse.

C- Les trois principaux types de bioluminescences

On repère trois principales sortes de bioluminescences différentes ; la bioluminescence intracellulaire, extracellulaire, et symbiotique.

1-La bioluminescence intracellulaire :

Les photocytes, cellules responsables de la production de lumière, peuvent se trouver dans tout l'organisme ou bien être stockés dans des organes lumineux : les photophores, situés au niveau de l’épiderme. L’excitation cellulaire permet aux photocytes d’émettre de la lumière vers l’extérieur de l’organisme, mais les photons restent à l’intérieur du corps animal. La lumière de la bioluminescence peut être modifiée ou intensifiée par des organes, des lentilles ou des matériaux, comme des écailles. C’est le cas de la méduse Aequorea Victoria, évoquée précédemment.

2-La bioluminescence extracellulaire :

C'est cette fois le complexe luciférine-luciférase qui est au cœur de cette bioluminescence. Après avoir été stockés dans ou sous les glandes la peau, les composants de ce complexe sont expulsés (contrairement à la bioluminescence intracellulaire où les cellules restent dans l’organisme) dans le milieu environnant. Leur mélange crée un nuage lumineux. C’est le cas de l'ostracode, une espèce de crustacé microscopique qui éjecte des nuages lumineux sur ses prédateurs pour les effrayer.

3-La bioluminescence symbiotique :

C'est le type de bioluminescence le plus répandu dans le règne animal. Dans les organismes animaux ne possédant pas de photocytes, ce sont des bactéries luminescentes, aussi stockées dans les photophores de l’animal hôte, qui se chargent d’émettre de la lumière. Elles en produisent lorsqu’elles sont en symbiose avec l'hôte. Une symbiose est une association durable et bénéfique entre deux organismes d’espèces différentes. On parle d'organismes symbiotes, qui dépendent l’un de l’autre. Le plus souvent, ces organes lumineux sont reliés au système nerveux de l’animal hôte, ce qui permet à celui-ci de contrôler les émissions de lumière. C’est le cas du vers de feu, ou du calamar Euprymna Scolope.